応用力問題|管理栄養士国家試験問題|41問〜60問

第32回国家試験 問198

次の文を読み「198」、「199」、「200」に答えよ。

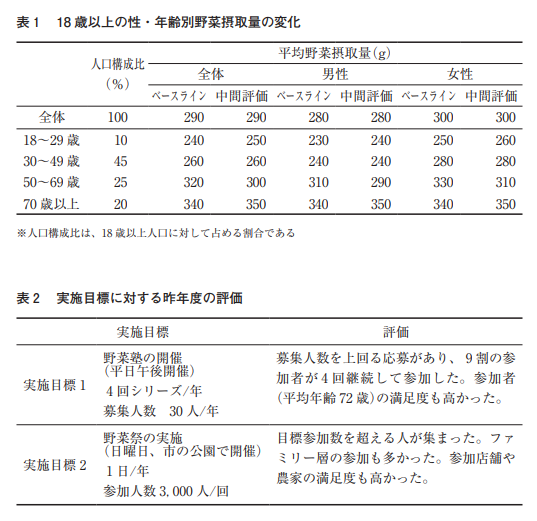

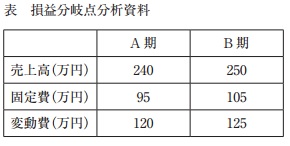

K市保健センターに勤務する管理栄養士である。K市は、都心から通勤1時間圏内という利便性から、近年人口が増えている。2年前から5年計画で、「18歳以上の1日当たりの野菜摂取量の平均値290gを350g以上にする」を目標とした事業を行っている。3年目に入るにあたり、事業の見直し・改善(Act)を行っている。表1は、性・年齢別野菜摂取量の中間評価の結果であり、表2は、実施目標に対する昨年度の評価の一部である。

問題198

今後、野菜摂取量の目標達成に向けて、重点的に取り組む対象とその理由である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第33回国家試験 問186

次の文を読み「186」、「187」に答えよ。

K総合病院に勤務する管理栄養士である。緩和ケアチームによるラウンドを行っている。患者は、73歳、男性。昨年、膀胱がんに対して手術を行った。先月来院時に肺への転移が確認され、積極的治療を希望したため、再入院し、1か月の抗がん剤治療を開始した。再入院時の身長165cm、体重60kg、血圧136/80mmHg、空腹時血液検査値は、赤血球410万/μL、アルブミン3.7g/dL、尿素窒素14mg/dL、クレアチニン1.1mg/dL。

問題186

治療開始後より、嘔気が出現し、食欲が低下してきたため、これまでの一般食の食事内容を見直した。見直し後の食事内容の1例として、適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問172

次の文を読み「171」、「172」、「173」に答えよ。

K 産科クリニックに勤務する管理栄養士である。医師の指示のもと、妊婦の栄養カウンセリングを行うことになった。

妊婦 A さんは、36 歳、事務職(身体活動レベル 1.50)。妊娠 8 週目、経産婦。妊娠高血圧症候群の既往はあるが、現在は高血圧ではない。身長 155 cm、標準体重53 kg、現体重 63 kg(妊娠前 60 kg)、BMI 26.2 kg/m(妊娠前 25. 2 0 kg/m2)、血圧120/72 mmHg。

問題172

妊娠 20 週になって、現体重 66 kg、BMI 27.5 kg/m2、血圧 145/90 mmHg、ヘモグロビン 12.0 g/dL、クレアチニン 0.8 mg/dL、尿素窒素 18 mg/dL、尿蛋白(-)となり、栄養食事指導の依頼があった。降圧薬が処方されている。たんぱく質と食塩の指示量として、最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第30回国家試験 問194

次の文を読み「194」、「195」に答えよ。

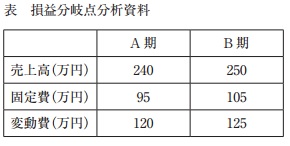

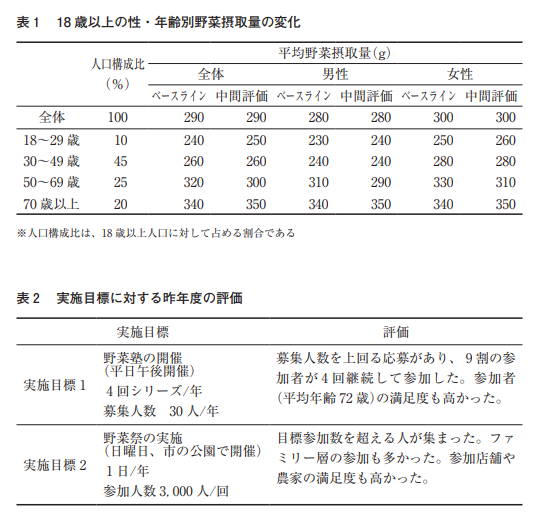

K社員食堂の運営を受託する給食会社に勤務する管理栄養士である。経営状態の改善を目的に、この施設の経営管理を任されることになった。経営状態を把握し、収益性を予測するために損益分岐点分析を行った。この施設のA期からB期への売上高、固定費、変動費の変化を表に示す。

問題194

損益分岐点分析から導き出されるアセスメント結果は、変動費率[a]、損益分岐点売上高[b]、収益性[c]であった。[ ]に入る正しいものの組合せはどれか。1つ選べ。

第33回国家試験 問198

次の文を読み「196」、「197」、「198」に答えよ。

K県の健康増進課の管理栄養士である。K県の健康増進計画を検討している。K県の健康課題は、脳血管疾患であり、死亡率は全国平均より高い。食生活の特徴では、野菜摂取量、果物摂取量(中央値)はそれぞれ5SV/日と1SV/日である。これまで、野菜摂取量の目標は5SV/日、果物摂取量の目標は2SV/日と設定してきている。また、食塩摂取量(平均値)は11g/日である。

問題198

野菜や果物の摂取に関する推奨を施策化する上で、考慮しなければならない事項である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第35回国家試験 問178

次の文を読み「177」、「178」、「179」に答えよ。

K 介護老人保健施設に勤務する管理栄養士である。多職種で栄養管理を行い、栄養マネジメント加算を算定している。

入所者は、85 歳、男性。徐々に嚥下障害が進行し、誤嚥性肺炎も認められるようになり、 3 か月前から胃瘻で栄養管理が行われていた。

「口から食べられるようになりたい」と本人の意向があり、医師の指示で言語聴覚士による嚥下訓練(間接訓練)が開始された。

身長 165 cm、体重 48 kg、BMI 17.6 kg/m2 、血圧 90/48 mmHg。空腹時血液検査 値は、ヘモグロビン 11.8 g/dL、アルブミン 3.7 g/dL。

問題178

嚥下機能に合わせて、訓練用の食事形態の段階を上げてきた。 3 か月経った頃、 少しむせるようになったので、言語聴覚士より、パン粥ぐらいの段階に戻してほし いと依頼があった。

この依頼に合った料理である。 最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第30回国家試験 問195

次の文を読み「194」、「195」に答えよ。

K社員食堂の運営を受託する給食会社に勤務する管理栄養士である。経営状態の改善を目的に、この施設の経営管理を任されることになった。経営状態を把握し、収益性を予測するために損益分岐点分析を行った。この施設のA期からB期への売上高、固定費、変動費の変化を表に示す。

問題195

経営状態の改善を図るために考えた方策である。損益分岐点分析の結果に基づくものとして、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第32回国家試験 問200

次の文を読み「198」、「199」、「200」に答えよ。

K市保健センターに勤務する管理栄養士である。K市は、都心から通勤1時間圏内という利便性から、近年人口が増えている。2年前から5年計画で、「18歳以上の1日当たりの野菜摂取量の平均値290gを350g以上にする」を目標とした事業を行っている。3年目に入るにあたり、事業の見直し・改善(Act)を行っている。表1は、性・年齢別野菜摂取量の中間評価の結果であり、表2は、実施目標に対する昨年度の評価の一部である。

問題200

野菜摂取量の目標達成のための実施目標2(表2)の見直し・改善(Act)で提案された新たな企画である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第30回国家試験 問199

次の文を読み「198」、「199」、「200」に答えよ。

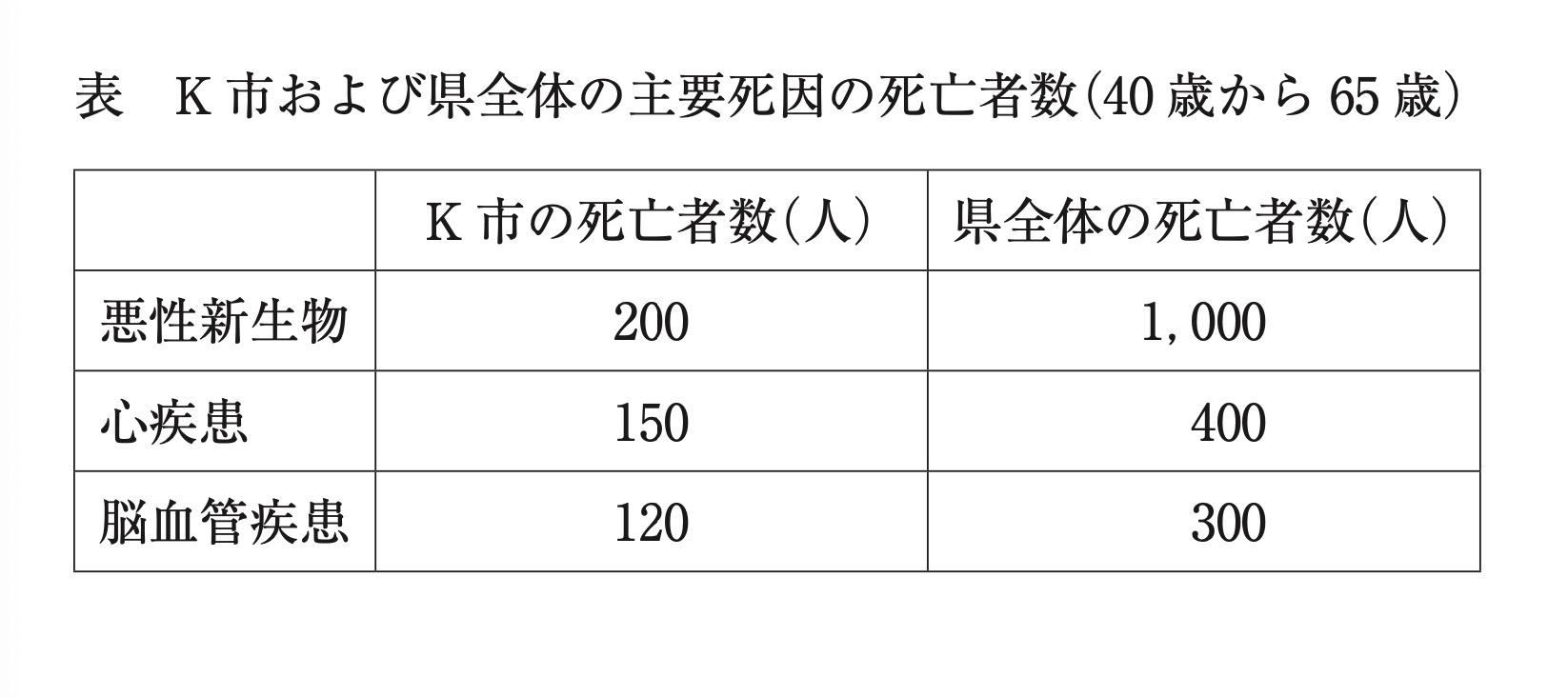

K市保健センターに勤める管理栄養士である。K市の健康推進プランの策定を担当することになった。K市は勤労世代において、国民健康保険加入者の割合が他の自治体と比較して高い。

問題199

K市の健康推進プランの候補としてあがった目標である。K市の主要死因のデータから、重点的にとりあげる目標である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

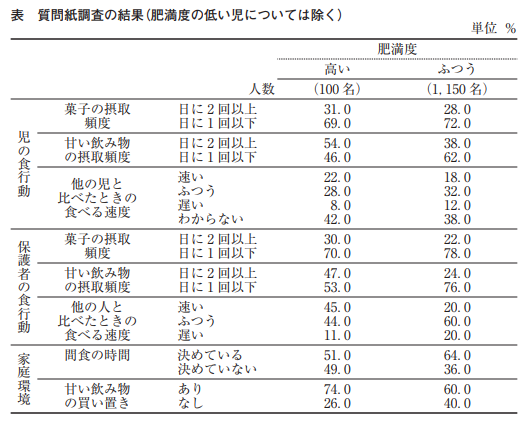

第34回国家試験 問192

次の文を読み「190」、「191」、「192」に答えよ。

K 市の健康増進課に勤務する管理栄養士である。

市の教育委員会より、近年、新入学の児童における肥満傾向児の割合が増加していると情報提供があった。そこで、肥満に関連する要因を検討し、対策を講じたいと考えた。

問題192

質問紙調査の結果から、児と保護者及び家庭の実態が把握できた(表)。この結果を踏まえ、市内保育園の年中・年長児を対象とする、ポピュレーションアプローチのプログラムを計画した。重要度と実現可能性を考慮した場合の優先度の高いプログラムである。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

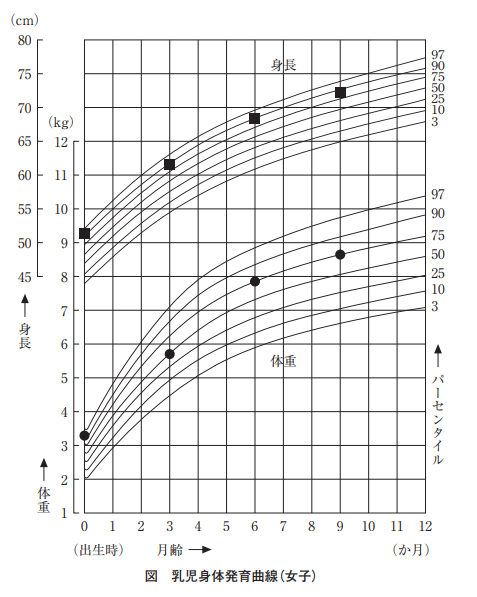

第33回国家試験 問183

次の文を読み「183」、「184」、「185」に答えよ。

K市の市立保育園に勤務する管理栄養士である。保育園に通う女児A子(9か月)の母親への栄養の指導を行っている。母親から、A子が家庭で離乳食をあまり食べないので心配との相談を受けた。A子は、身長72.5cm、体重8.7kg。精神・運動機能の発達は良好である。

問題183

A子の出生時からの身長と体重の変化を乳児身体発育曲線に示した(図)。A子の栄養アセスメントの結果である 。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 問191

次の文を読み「190」、「191」に答えよ。

K病院に勤務する管理栄養士である。消化器内科病棟を担当して、入院患者の栄養管理を行っている。 患者は、19歳、男性。3年前にクローン病を発症して治療を受けたあとは寛解が続いていた。しかし、一週間前より腹痛と下痢が続くようになり、このたび下血が認められたため再入院となった。 身長172cm、体重60kg。空腹時血液検査値は、赤球数370×104/mm3、ヘモグロビン10.2g/dL、ヘマトクリット36.0%、総たんぱく質6.6g/dL、アルブミン3.4g/dL、尿素窒素24mg/dL、クレアチニン1.0mg/dL、CRP2.5mg/dL。

問題191

患者に家庭の食卓によく出てくる料理を聞いた。その中で、退院後は控えるように、指導した方がよい料理である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

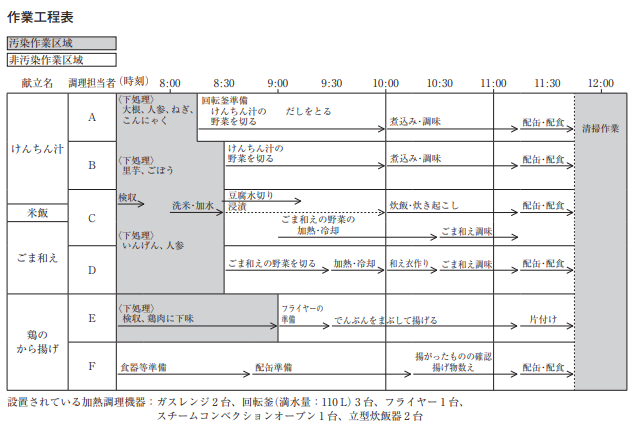

第34回国家試験 問199

次の文を読み「198」、「199」、「200」に答えよ。

K 小学校に勤務する栄養教諭である。

単独調理場方式で学校給食を提供し、 1 回の提供食数は 500 食である。

調理は、A ~ F の 6 人が担当する。

図は、米飯、鶏のから揚げ、いんげんと人参のごま和え、けんちん汁の献立の作業工程表である

問題199

フライヤーで鶏肉を揚げようとしたところ、揚げ油の温度が120℃までしか上がっていないと調理員から報告があり、フライヤーの故障が確認された。鶏肉を調理する対応策である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第32回国家試験 問188

次の文を読み「187」、「188」に答えよ。

K事業所に勤務する管理栄養士である。特定健康診査の結果により、Aさんに特定保健指導を始めることとなった。48歳、女性。BMI26.0kg/m2、腹囲87.0cm、血圧126/80mmHg。空腹時血液検査値は、血糖120mg/dL、トリグリセリド160mg/dL、尿酸6.9mg/dL。服薬なし。喫煙習慣あり。缶ビール1本(350ml)を毎日飲んでいる。保健指導レベルは、積極的支援レベルとなった。

問題188

Aさんの支援を続けた結果、6か月後には、BMIが25.0kg/m2、腹囲85.0cmに改善した。血圧120/80mmHg、空腹時血糖108mg/dL。喫煙・飲酒習慣は変化なし。Aさんに対する6か月後の指導内容である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問174

次の文を読み「174」、「175」、「176」に答えよ。

K 総合病院に勤務する管理栄養士である。消化器内科病棟を担当して、入院患者の栄養管理を行っている。

患者は、55 歳、男性、単身赴任。慢性膵炎で通院していたが、食生活は改善されないままであった。このたび、激しい上腹部痛と背部痛のために緊急入院となった。

意識障害および汎発性腹膜炎が認められ、精査の結果、慢性膵炎の急性憎悪と診断された。胆石は認められなかった。

身長 171 cm、体重 63 kg、血圧 128/79 mmHg、空腹時血液検査値は、白血球15,000/nL、HbA1c 5.8%、 血 清 ア ミ ラ ー ゼ 1,200 IU/L(基準値 32~104 IU/L)、CRP 18.2 mg/dL。

これまでの食生活は、朝食欠食、昼食はラーメンとチャーハン、夕食はほぼ毎日外食。飲酒は、毎日 3 合、30 年間続けている。

問題174

入院当日の栄養投与法である。最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第34回国家試験 問190

次の文を読み「190」、「191」、「192」に答えよ。

K市の健康増進課に勤務する管理栄養士である。市の教育委員会より、近年、新入学の児童における肥満傾向児の割合が増加していると情報提供があった。そこで、肥満に関連する要因を検討し、対策を講じたいと考えた。

問題190

小学校で新入学の児童に実施された身体計測の値を用い、肥満傾向児の割合を全国及び県全体と比較したい。そのための指標として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問197

次の文を読み「195」、「196」、「197」に答えよ。

K 町健康増進課に勤める管理栄養士である。

K 町は、脳血管疾患の標準化死亡比(SMR)が 147.5 と高い。対策を検討するため、K 町のデータヘルス計画に用いられた国保データベース(KDB)システムの集計結果を用いることになった。KDB には、健診情報、医療情報、介護情報が収載されている。

K 町では、国民健康保険被保険者を対象に、特定健康診査を集合健診により実施している。

問題197

食事調査の結果、50歳代男性は地元の飲食店利用が多く、外食の場合、野菜料理が少ないことが明らかになった。そこで、野菜摂取量の増加が期待される食環境整備を計画した。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第32回国家試験 問193

次の文を読み「193」、「194」、「195」に答えよ。

K学校給食共同調理場に勤務する管理栄養士である。給食は直営で運営されている。検便日は原則火曜と決められており、直近では2月6日火曜日に実施した。

問題193

調理従事者の次回の検便予定日である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問179

次の文を読み「177」、「178」、「179」に答えよ。

K総合病院に勤務する管理栄養士である。入院患者の栄養管理を行っている。患者は、67歳、男性。無職、妻と二人暮らし。入院時身長170cm、体重65kg、BMI22.5kg/m2。胃前庭部の進行胃がん、幽門側胃切除術を受け、ビルロートⅠ法(BillrothⅠ法)で再建した。

問題179

2 か月後の栄養食事指導である。患者は指示どおり食事療法を行っており、退院後の症状は、ほとんどみられなくなった。少しずつ食事の量を増やし、体重は入院中に 10 kg 減少したが、退院後に 2 kg 増加した。患者から「腹痛は無いが、便が少し軟らかい」との発言があった。助言として、最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第34回国家試験 問180

次の文を読み「180」、「181」、「182」に答えよ。

K総合病院に勤務する管理栄養士である。外来患者の栄養食事指導を行っている。患者は、70歳、男性。歩行時の呼吸困難感を主訴に来院した。精査の結果、中等度に進行したCOPD(慢性閉塞性肺疾患)と診断された。食欲が低下し、この半年間で5kgやせた。20歳から現在まで、40本/日の喫煙歴がある。身長160cm、標準体重56.3kg、体重44kg。空腹時血液検査値は、アルブミン3.7g/dL、尿素窒素16mg/dL、クレアチニン0.5mg/dL。基礎代謝量1,050kcal/日、間接熱量計を用いて測定した安静時エネルギー消費量1,400kcal/日。

問題180

患者の栄養アセスメントとして、最も適切なのはどれか。1つ選べ。