応用力問題|管理栄養士国家試験問題|81問〜100問

第34回国家試験 問193

次の文を読み「193」、「194」に答えよ。

K 県の健康増進課に勤務している管理栄養士である。K 県では 5 年ごとに国民健康・栄養調査に準じた方法で、K 県健康・栄養調査を実施している。今回の調査では、栄養摂取状況調査の精度を高めるため、これまでの1 日調査から、 1 週間のうち 3 日間の食事調査に変更した。

問題193

3日間の食事調査に変更することにより、小さくなる調査上の誤差である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第32回国家試験 問188

次の文を読み「187」、「188」に答えよ。

K事業所に勤務する管理栄養士である。特定健康診査の結果により、Aさんに特定保健指導を始めることとなった。48歳、女性。BMI26.0kg/m2、腹囲87.0cm、血圧126/80mmHg。空腹時血液検査値は、血糖120mg/dL、トリグリセリド160mg/dL、尿酸6.9mg/dL。服薬なし。喫煙習慣あり。缶ビール1本(350ml)を毎日飲んでいる。保健指導レベルは、積極的支援レベルとなった。

問題188

Aさんの支援を続けた結果、6か月後には、BMIが25.0kg/m2、腹囲85.0cmに改善した。血圧120/80mmHg、空腹時血糖108mg/dL。喫煙・飲酒習慣は変化なし。Aさんに対する6か月後の指導内容である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第32回国家試験 問190

次の文を読み「189」、「190」に答えよ。

Kクリニックに勤務する管理栄養士である。特定保健指導を担当している。対象者は41歳、男性。今年受けた特定健康診査で、積極的支援レベルとなり、Kクリニックに特定保健指導を受けに来た。

身長170cm、体重81kg、BMI28.0kg/m2、腹囲100.0cm、血圧146/94mmHg。空腹時血液検査値は、トリグリセリド150mg/dL、血糖110mg/dL。服薬なし。喫煙習慣なし。

問題190

男性に、より適切な助言をするために、この広告のもとになっている研究論文を見て管理栄養士が確認すべき事項である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問196

次の文を読み「195」、「196」、「197」に答えよ。

K 町健康増進課に勤める管理栄養士である。

K 町は、脳血管疾患の標準化死亡比(SMR)が 147.5 と高い。対策を検討するため、K 町のデータヘルス計画に用いられた国保データベース(KDB)システムの集計結果を用いることになった。KDB には、健診情報、医療情報、介護情報が収載されている。

K 町では、国民健康保険被保険者を対象に、特定健康診査を集合健診により実施している。

問題196

KDBシステムを用いた検討の結果、50歳代男性に高血圧の有病者割合が高いことが確認された。これまで一次予防対策としては、減塩に取り組んできたので、今後は、野菜摂取の対策に重点を置くことになった。具体的な対策を検討するため、町の特定健診受診者全員を対象に食事調査を実施し、いつ、どこで、どのように野菜を摂取しているかを把握することになった。食事調査法として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第32回国家試験 問198

次の文を読み「198」、「199」、「200」に答えよ。

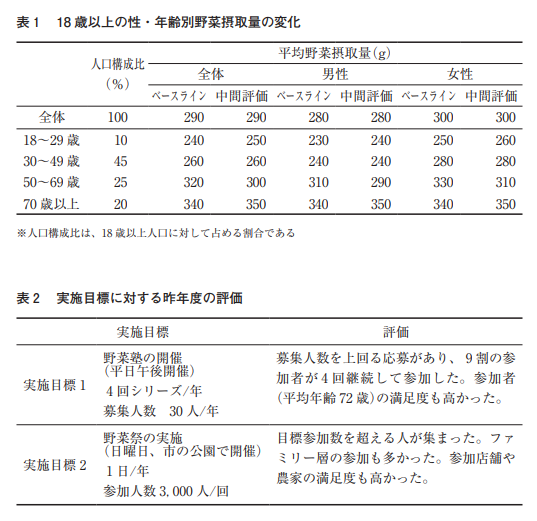

K市保健センターに勤務する管理栄養士である。K市は、都心から通勤1時間圏内という利便性から、近年人口が増えている。2年前から5年計画で、「18歳以上の1日当たりの野菜摂取量の平均値290gを350g以上にする」を目標とした事業を行っている。3年目に入るにあたり、事業の見直し・改善(Act)を行っている。表1は、性・年齢別野菜摂取量の中間評価の結果であり、表2は、実施目標に対する昨年度の評価の一部である。

問題198

今後、野菜摂取量の目標達成に向けて、重点的に取り組む対象とその理由である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問173

次の文を読み「171」、「172」、「173」に答えよ。

K 産科クリニックに勤務する管理栄養士である。医師の指示のもと、妊婦の栄養カウンセリングを行うことになった。

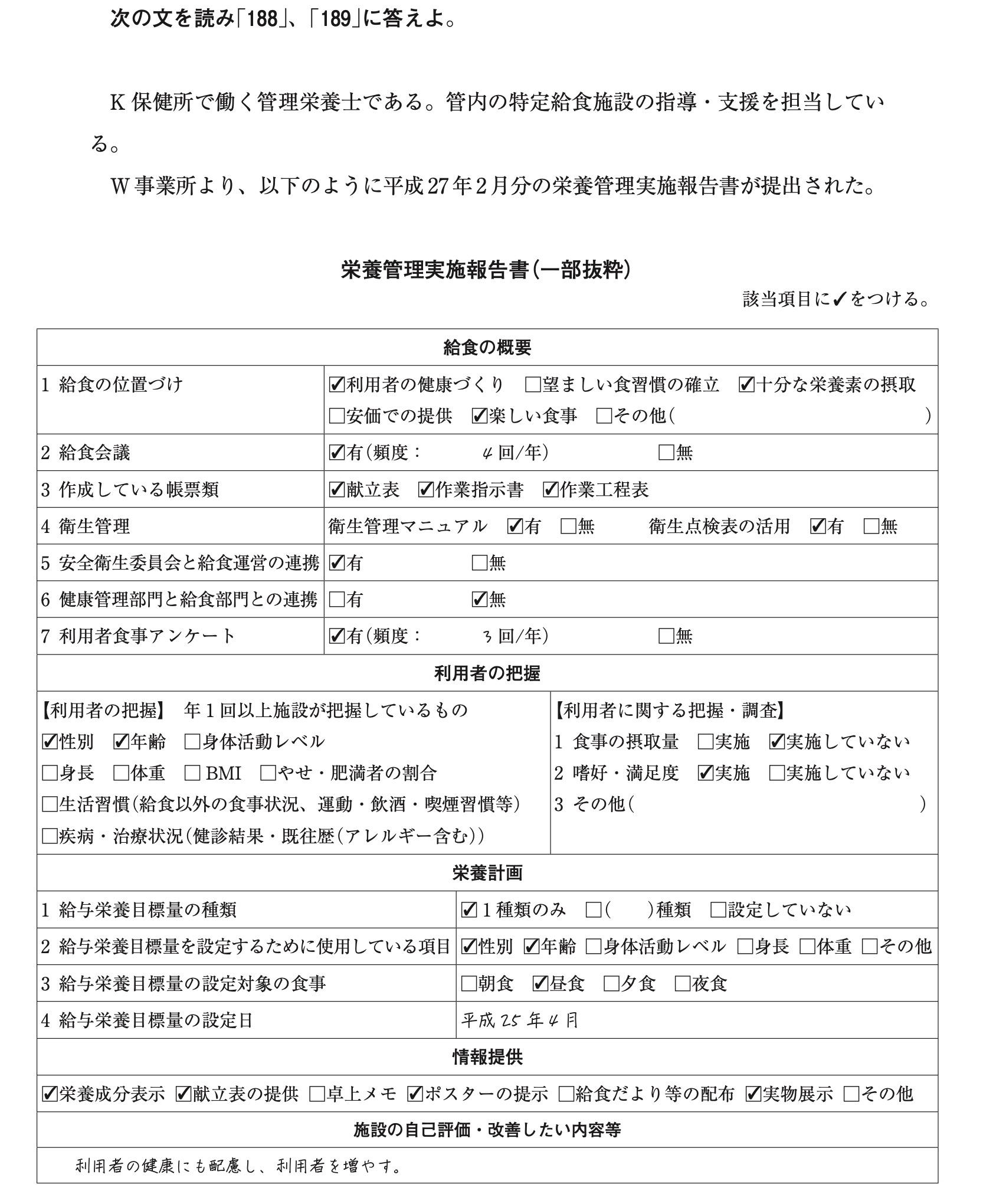

妊婦 A さんは、36 歳、事務職(身体活動レベル 1.50)。妊娠 8 週目、経産婦。妊娠高血圧症候群の既往はあるが、現在は高血圧ではない。身長 155 cm、標準体重53 kg、現体重 63 kg(妊娠前 60 kg)、BMI 26.2 kg/m(妊娠前 25. 2 0 kg/m2)、血圧120/72 mmHg。

問題173

妊娠 39 週で出産。出産直前の体重は 70 kg。産後 8 週目、現体重 66 kg、BMI 27.5 kg/m2、血圧 124/82 mmHg。再度、栄養食事指導を行うことになり、1 日の食事内容を聞き取った(表)。ふだんも同じような食事をしているという。この結果を踏まえた行動目標である。最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第32回国家試験 問185

次の文を読み「184」、「185」、「186」に答えよ。

K総合病院に勤務する管理栄養士である。患者は、58歳、男性。酒販店を自営している。慢性腎臓病(CKD)で近所のクリニックに通院して生活指導を受けていたが、本人は積極的に取り組んでいなかった。この度、腎機能が悪化した(ステージ4)ため当院に紹介された。

医師より、エネルギー2,000kcal、たんぱく質40g、カリウム1,500mg以下、食塩6g未満の栄養食事指導の依頼があった。本人と妻に日常の食事計画について説明を行い、患者と相談の結果、低たんぱく質ごはんを使用し、主菜の食材でたんぱく質摂取量が約30gとなるように計画することにした。

問題185

指導が終わって、患者は「これなら簡単です。頑張ります。」と言って席を立った。しかし妻から、「本当は配達時にコンビニで、から揚げなどしっかり買い食いしています。私は知らないと思っているでしょうけど。」と耳元でささやかれた。その後の患者への声かけである。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 問189

次の文を読み「188」、「189」に答えよ。

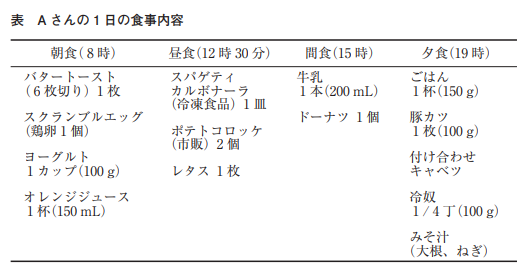

K保健所で働く管理栄養士である。管内の特定給食施設の指導・支援を担当している。

W事業所より、以下のように平成27年2月分の栄養管理実施報告書が提出された。

問題189

W事業所とともに改善目標を設定し、保健所として行う支援である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 問197

次の文を読み「197」、「198」に答えよ。

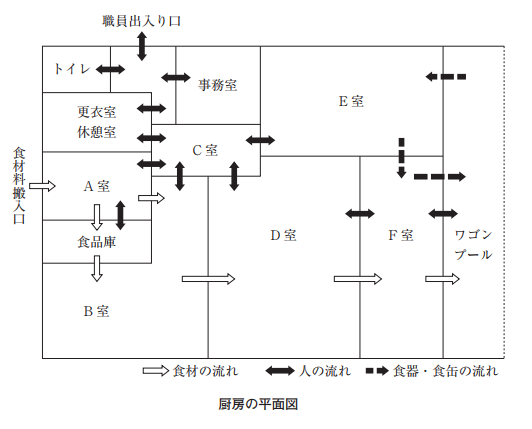

単独調理場方式のK小学校で働く管理栄養士である。800食規模のHACCP対応施設を新設することになり、その各室に設置する設備の計画を立てている。 この施設の厨房の平面図と、食材、人、食器・食缶の流れを図に示す。

問題197

各室の配置に関する組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問179

次の文を読み「177」、「178」、「179」に答えよ。

K総合病院に勤務する管理栄養士である。入院患者の栄養管理を行っている。患者は、67歳、男性。無職、妻と二人暮らし。入院時身長170cm、体重65kg、BMI22.5kg/m2。胃前庭部の進行胃がん、幽門側胃切除術を受け、ビルロートⅠ法(BillrothⅠ法)で再建した。

問題179

2 か月後の栄養食事指導である。患者は指示どおり食事療法を行っており、退院後の症状は、ほとんどみられなくなった。少しずつ食事の量を増やし、体重は入院中に 10 kg 減少したが、退院後に 2 kg 増加した。患者から「腹痛は無いが、便が少し軟らかい」との発言があった。助言として、最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第33回国家試験 問197

次の文を読み「196」、「197」、「198」に答えよ。

K県の健康増進課の管理栄養士である。K県の健康増進計画を検討している。K県の健康課題は、脳血管疾患であり、死亡率は全国平均より高い。食生活の特徴では、野菜摂取量、果物摂取量(中央値)はそれぞれ5SV/日と1SV/日である。これまで、野菜摂取量の目標は5SV/日、果物摂取量の目標は2SV/日と設定してきている。また、食塩摂取量(平均値)は11g/日である。

問題197

研究結果を参考に、k県の現状を踏まえ、野菜と果物の摂取に関する地域住民への推奨内容を考えた。推奨内容として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第33回国家試験 問188

次の文を読み「188」、「189」、「190」に答えよ。

K診療所に勤務する管理栄養士である。居宅療養管理指導を行っている。患者は、75歳、女性。脳梗塞を発症し、左片麻痺を患いながら自宅療養している。意識ははっきりしており、嚥下障害は認めない。食事は買ってきてもらったレトルト粥、パン、牛乳などを自分で選んで食べているが、摂取エネルギー量が500kcal/日と少ない。身長146cm、体重35kg、空腹時血液検査値は、ヘマトクリット33%、赤血球380万/μL、アルブミン2.6g/dL、血糖96mg/dL、トリグリセリド80mg/dL、尿素窒素11mg/dL、クレアチニン0.6mg/dL。

問題188

今後の栄養管理である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第33回国家試験 問183

次の文を読み「183」、「184」、「185」に答えよ。

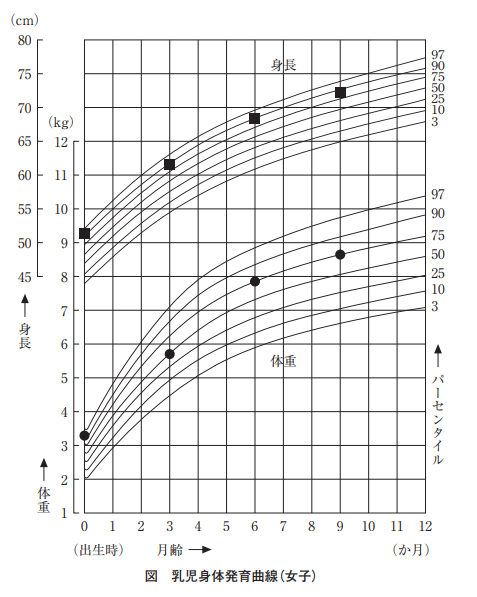

K市の市立保育園に勤務する管理栄養士である。保育園に通う女児A子(9か月)の母親への栄養の指導を行っている。母親から、A子が家庭で離乳食をあまり食べないので心配との相談を受けた。A子は、身長72.5cm、体重8.7kg。精神・運動機能の発達は良好である。

問題183

A子の出生時からの身長と体重の変化を乳児身体発育曲線に示した(図)。A子の栄養アセスメントの結果である 。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問195

次の文を読み「195」、「196」、「197」に答えよ。

K 町健康増進課に勤める管理栄養士である。

K 町は、脳血管疾患の標準化死亡比(SMR)が 147.5 と高い。対策を検討するため、K 町のデータヘルス計画に用いられた国保データベース(KDB)システムの集計結果を用いることになった。KDB には、健診情報、医療情報、介護情報が収載されている。

K 町では、国民健康保険被保険者を対象に、特定健康診査を集合健診により実施している。

問題195

脳血管疾患の予防対策を検討するために、高血圧の有病者割合に加えて、KDBシステムから得られる重要な情報である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問198

次の文を読み「198」、「199」、「200」に答えよ。

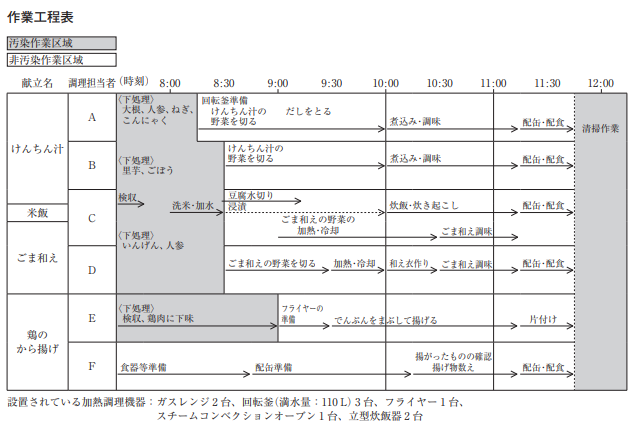

K 小学校に勤務する栄養教諭である。

単独調理場方式で学校給食を提供し、 1 回の提供食数は 500 食である。

調理は、A ~ F の 6 人が担当する。

図は、米飯、鶏のから揚げ、いんげんと人参のごま和え、けんちん汁の献立の作業工程表である

問題198

ごま和えのいんげんと人参を加熱して冷却する調理の工程である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第33回国家試験 問187

次の文を読み「186」、「187」に答えよ。

K総合病院に勤務する管理栄養士である。緩和ケアチームによるラウンドを行っている。患者は、73歳、男性。昨年、膀胱がんに対して手術を行った。先月来院時に肺への転移が確認され、積極的治療を希望したため、再入院し、1か月の抗がん剤治療を開始した。再入院時の身長165cm、体重60kg、血圧136/80mmHg、空腹時血液検査値は、赤血球410万/μL、アルブミン3.7g/dL、尿素窒素14mg/dL、クレアチニン1.1mg/dL。

問題187

治療開始1週間後に、さらに嘔気が強くなり、食事摂取量が必要栄養量の1/3以下となり、体重も1週間で3%以上減少した。この時点での栄養管理の方針である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第35回国家試験 問190

次の文を読み「188」、「189」、「190」に答えよ。

K 市の保育課に勤務する管理栄養士である。

市内の保育所では、園児の朝食内容に栄養面からみて問題が多いこと、また、朝食を欠食する児の割合も増加しているとの情報提供があった。そこで、K 市内の市立保育所に通園する児( 1 ~ 6 歳)の保護者全員を対象に、児と保護者の朝食摂取に関する現状と課題を把握するために、質問紙調査を実施した。

問題190

課題の優先順位付けを踏まえ、その課題を解決するために、K 市の保育課と保育所が連携して行う取組である。最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第34回国家試験 問180

次の文を読み「180」、「181」、「182」に答えよ。

K総合病院に勤務する管理栄養士である。外来患者の栄養食事指導を行っている。患者は、70歳、男性。歩行時の呼吸困難感を主訴に来院した。精査の結果、中等度に進行したCOPD(慢性閉塞性肺疾患)と診断された。食欲が低下し、この半年間で5kgやせた。20歳から現在まで、40本/日の喫煙歴がある。身長160cm、標準体重56.3kg、体重44kg。空腹時血液検査値は、アルブミン3.7g/dL、尿素窒素16mg/dL、クレアチニン0.5mg/dL。基礎代謝量1,050kcal/日、間接熱量計を用いて測定した安静時エネルギー消費量1,400kcal/日。

問題180

患者の栄養アセスメントとして、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

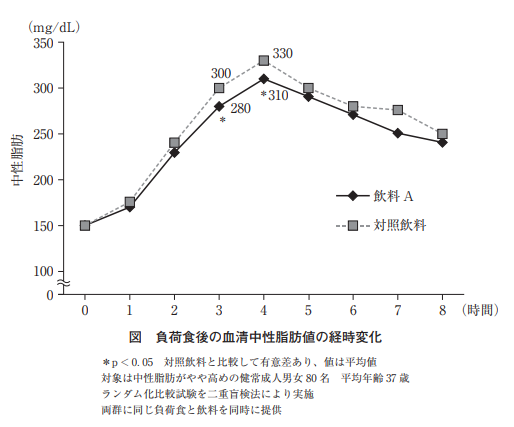

第32回国家試験 問189

次の文を読み「189」、「190」に答えよ。

Kクリニックに勤務する管理栄養士である。特定保健指導を担当している。対象者は41歳、男性。今年受けた特定健康診査で、積極的支援レベルとなり、Kクリニックに特定保健指導を受けに来た。

身長170cm、体重81kg、BMI28.0kg/m2、腹囲100.0cm、血圧146/94mmHg。空腹時血液検査値は、トリグリセリド150mg/dL、血糖110mg/dL。服薬なし。喫煙習慣なし。

問題189

保健指導の途中で、男性が研究結果(右図)をもとにした広告を見せ、「トクホ(特定保健用食品)Aは、脂肪の吸収を抑えると謳っているから、これを飲めば痩せますよね。」と質問した。その回答である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第33回国家試験 問191

次の文を読み「191」、「192」に答えよ。

地域密着型介護老人福祉施設K荘に勤務する管理栄養士である。食事介助を担当している介護スタッフからの質問に対応している。入居者は、76歳、男性。1年前より入所しており、CKD(慢性腎臓病)に対するケアを行ってきた。しかし、病態が悪化して、人工血液透析に移行した。身長169cm、体重58kg、アルブミン値3.6g/dL、尿量はほとんど無し。

問題191

施設ではこれまで、透析中の入所者に対応したことがなかったため、介護スタッフから透析移行後の食事の留意点を質問された。その回答として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。