応用力問題|管理栄養士国家試験問題|121問〜140問

第35回国家試験 問184

次の文を読み「183」、「184」に答えよ。

K 小児病院に勤務する管理栄養士である。先天性代謝異常等検査でフェニルケトン尿症を指摘された患児の母親に、栄養食事指導を行うことになった。

患児は、生後 1 か月、男児。出生体重 2,700 g、身長 48 cm。身体・精神に明らかな所見を認めない。

問題184

治療用ミルクと並行して、離乳食を開始する時期となった。「舌でつぶせる固さ」 の時期の離乳食献立として、最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第32回国家試験 問195

次の文を読み「193」、「194」、「195」に答えよ。

K学校給食共同調理場に勤務する管理栄養士である。給食は直営で運営されている。検便日は原則火曜と決められており、直近では2月6日火曜日に実施した。

問題195

このことをきっかけに、調理従事者全員に実施すべき食中毒予防のための衛生教育である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

(問題194: 2月6日の検便結果で、調理従事者 A からノロウイルスの陽性反応がでた。A は無症状であり、家族にも下痢・嘔吐の症状を示す者はいない。・・・)

第33回国家試験 問192

次の文を読み「191」、「192」に答えよ。

地域密着型介護老人福祉施設K荘に勤務する管理栄養士である。食事介助を担当している介護スタッフからの質問に対応している。入居者は、76歳、男性。1年前より入所しており、CKD(慢性腎臓病)に対するケアを行ってきた。しかし、病態が悪化して、人工血液透析に移行した。身長169cm、体重58kg、アルブミン値3.6g/dL、尿量はほとんど無し。

問題192

数日後、施設レクリエーションでバス旅行が決まった。その日の昼食はレストランで天ぷら定食を食べることが決まっており、介護スタッフより配慮すべき点を質問された。その回答として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第30回国家試験 問184

次の文を読み「183」、「184」、「185」に答えよ。

K介護老人福祉施設に勤務する管理栄養士である。利用者への食事支援を行っている。利用者は、75歳、女性。70歳時に脳梗塞を発症し、N病院に入院した。退院後、自宅でごろごろしていることが多くなり、歩行が不自由になったため、2か月前に入所した。現在、食事は自立しており、普通食を食べている。最近、水を飲む際にむせるようになり、微熱が続いている。

問題184

この利用者に提供すべき食事の形態である。正しいのはどれか。2つ選べ。

第31回国家試験 問197

次の文を読み「197」、「198」に答えよ。

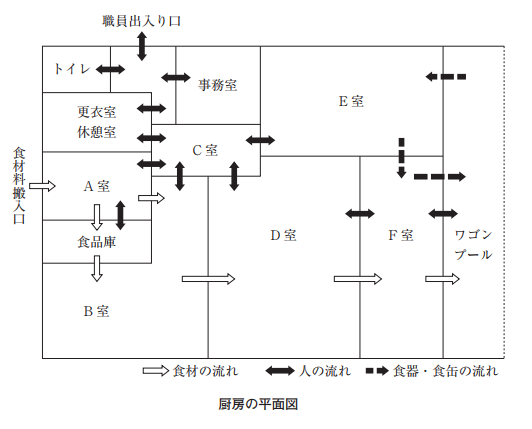

単独調理場方式のK小学校で働く管理栄養士である。800食規模のHACCP対応施設を新設することになり、その各室に設置する設備の計画を立てている。 この施設の厨房の平面図と、食材、人、食器・食缶の流れを図に示す。

問題197

各室の配置に関する組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。

第35回国家試験 問183

次の文を読み「183」、「184」に答えよ。

K 小児病院に勤務する管理栄養士である。先天性代謝異常等検査でフェニルケトン尿症を指摘された患児の母親に、栄養食事指導を行うことになった。

患児は、生後 1 か月、男児。出生体重 2,700 g、身長 48 cm。身体・精神に明らかな所見を認めない。

問題183

治療用ミルクについて説明した後に、患児の母親から、「食事療法は一生続ける ことになりますか?とても心配です。」との質問があった。「一生続けることになります。私もお手伝いします。」の後に続く管理栄養士の助言である。 最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第30回国家試験 問188

次の文を読み「188」、「189」に答えよ。

K中学校に勤務する管理栄養士である。養護教諭から、陸上部の長距離競技をしているAさんについて相談を受けた。Aさんは、14歳、男子。身長170㎝、体重56kg。日常生活において、動悸、息切れを自覚するようになり、運動後に尿の色が褐色になることがあったという。医療機関を受診し、血液検査値は以下の通りであった。赤血球数300×104/mm3、ヘモグロビン9.6g/dL、MCV86fL(基準値79~100)、MCH32pg(基準値26~34)、尿素窒素12mg/dL、クレアチニン0.9mg/dL。

問題188

この男子中学生に認められる病態である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 問195

次の文を読み「195」、「196」に答えよ。

K介護老人保健施設に勤務する管理栄養士である。食事時間には、入所者のミールラウンドを行い、栄養管理のための情報収集を行っている。 入所者は、75歳、男性。BMI18.0kg/m2。常食を自立摂取しているが、食事中にむせがあり、がらがら声になることがある。食事摂取量は減少し、6か月で10%の体重減少を認める。

問題195

この入所者に必要な栄養アセスメントである。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問196

次の文を読み「195」、「196」、「197」に答えよ。

K 町健康増進課に勤める管理栄養士である。

K 町は、脳血管疾患の標準化死亡比(SMR)が 147.5 と高い。対策を検討するため、K 町のデータヘルス計画に用いられた国保データベース(KDB)システムの集計結果を用いることになった。KDB には、健診情報、医療情報、介護情報が収載されている。

K 町では、国民健康保険被保険者を対象に、特定健康診査を集合健診により実施している。

問題196

KDBシステムを用いた検討の結果、50歳代男性に高血圧の有病者割合が高いことが確認された。これまで一次予防対策としては、減塩に取り組んできたので、今後は、野菜摂取の対策に重点を置くことになった。具体的な対策を検討するため、町の特定健診受診者全員を対象に食事調査を実施し、いつ、どこで、どのように野菜を摂取しているかを把握することになった。食事調査法として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第34回国家試験 問172

次の文を読み「171」、「172」、「173」に答えよ。

K 産科クリニックに勤務する管理栄養士である。医師の指示のもと、妊婦の栄養カウンセリングを行うことになった。

妊婦 A さんは、36 歳、事務職(身体活動レベル 1.50)。妊娠 8 週目、経産婦。妊娠高血圧症候群の既往はあるが、現在は高血圧ではない。身長 155 cm、標準体重53 kg、現体重 63 kg(妊娠前 60 kg)、BMI 26.2 kg/m(妊娠前 25. 2 0 kg/m2)、血圧120/72 mmHg。

問題172

妊娠 20 週になって、現体重 66 kg、BMI 27.5 kg/m2、血圧 145/90 mmHg、ヘモグロビン 12.0 g/dL、クレアチニン 0.8 mg/dL、尿素窒素 18 mg/dL、尿蛋白(-)となり、栄養食事指導の依頼があった。降圧薬が処方されている。たんぱく質と食塩の指示量として、最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第33回国家試験 問200

次の文を読み「199」、「200」に答えよ。

K小学校に勤務する栄養教諭である。単独校方式で600食の給食を提供している。その日の献立は、パン、鮭のムニエル、ブロッコリーのサラダ、じゃがいもとキャベツのスープ、牛乳である。図は、食品の動線図である。

問題200

ピーラーが故障し、当日の作業工程の変更をしなければならなくなった。予定では、A班はじゃがいもの下処理と鮭のムニエルを、B班はサラダを、C班はスープを担当することになっていた。変更内容として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第32回国家試験 問189

次の文を読み「189」、「190」に答えよ。

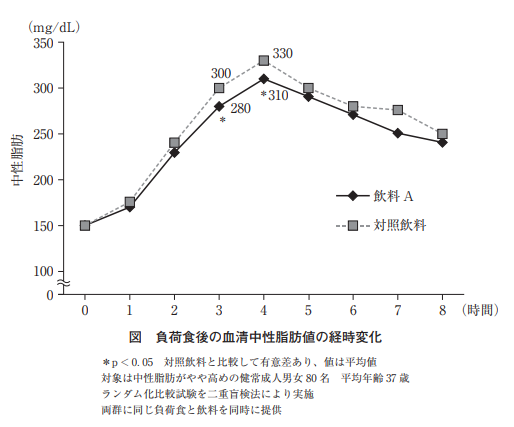

Kクリニックに勤務する管理栄養士である。特定保健指導を担当している。対象者は41歳、男性。今年受けた特定健康診査で、積極的支援レベルとなり、Kクリニックに特定保健指導を受けに来た。

身長170cm、体重81kg、BMI28.0kg/m2、腹囲100.0cm、血圧146/94mmHg。空腹時血液検査値は、トリグリセリド150mg/dL、血糖110mg/dL。服薬なし。喫煙習慣なし。

問題189

保健指導の途中で、男性が研究結果(右図)をもとにした広告を見せ、「トクホ(特定保健用食品)Aは、脂肪の吸収を抑えると謳っているから、これを飲めば痩せますよね。」と質問した。その回答である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第32回国家試験 問185

次の文を読み「184」、「185」、「186」に答えよ。

K総合病院に勤務する管理栄養士である。患者は、58歳、男性。酒販店を自営している。慢性腎臓病(CKD)で近所のクリニックに通院して生活指導を受けていたが、本人は積極的に取り組んでいなかった。この度、腎機能が悪化した(ステージ4)ため当院に紹介された。

医師より、エネルギー2,000kcal、たんぱく質40g、カリウム1,500mg以下、食塩6g未満の栄養食事指導の依頼があった。本人と妻に日常の食事計画について説明を行い、患者と相談の結果、低たんぱく質ごはんを使用し、主菜の食材でたんぱく質摂取量が約30gとなるように計画することにした。

問題185

指導が終わって、患者は「これなら簡単です。頑張ります。」と言って席を立った。しかし妻から、「本当は配達時にコンビニで、から揚げなどしっかり買い食いしています。私は知らないと思っているでしょうけど。」と耳元でささやかれた。その後の患者への声かけである。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第30回国家試験 問189

次の文を読み「188」、「189」に答えよ。

K中学校に勤務する管理栄養士である。養護教諭から、陸上部の長距離競技をしているAさんについて相談を受けた。Aさんは、14歳、男子。身長170㎝、体重56kg。日常生活において、動悸、息切れを自覚するようになり、運動後に尿の色が褐色になることがあったという。医療機関を受診し、血液検査値は以下の通りであった。赤血球数300×104/mm3、ヘモグロビン9.6g/dL、MCV86fL(基準値79~100)、MCH32pg(基準値26~34)、尿素窒素12mg/dL、クレアチニン0.9mg/dL。

問題189

この男子中学生への対応方針である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第33回国家試験 問184

次の文を読み「183」、「184」、「185」に答えよ。

K市の市立保育園に勤務する管理栄養士である。保育園に通う女児A子(9か月)の母親への栄養の指導を行っている。母親から、A子が家庭で離乳食をあまり食べないので心配との相談を受けた。A子は、身長72.5cm、体重8.7kg。精神・運動機能の発達は良好である。

問題184

離乳食の与え方について、母親にたずねた。現在、離乳食は歯ぐきでつぶせる固さで1日3回与えており、母乳は欲しがるときに飲ませているという。この内容に対する栄養アセスメントである。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第31回国家試験 問185

次の文を読み「185」、「186」、「187」に答えよ。

K健康保険組合に勤務する管理栄養士である。糖尿病予防教室を担当している。次回の教室のために、食物繊維摂取量と糖尿病の発症に関して発表された研究結果をもとに、教材のリーフレットを作成している。

問題185

リーフレットに引用する研究情報として重視される条件である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

第35回国家試験 問181

次の文を読み「180」、「181」、「182」に答えよ。

K クリニックに勤務する管理栄養士である。

患者は、70歳、女性。重度の関節痛と体力低下によって数年前から通院できなくなり、医師が往診している。この度、腎機能低下が認められたため、医師からエネルギー 1,400 kcal/日、たんぱく質 40g/日、食塩6g/日未満の食事について、在宅患者訪問栄養食事指導の指示があった。屋内での生活はかろうじて自力で行えるが、買い物や食事の準備は近所に住む娘に頼んでいる。摂食嚥下機能に問題はない。

身長 150 cm、体重 44 kg、BMI 19.6 kg/m2 、血圧 145/90 mmHg。空腹時血液検査 値は、ヘモグロビン 11.2 g/dL、アルブミン 3.6 g/dL、血糖 82 mg/dL、尿素窒素 26 mg/dL、クレアチニン 0.80 mg/dL、eGFR 54.1 mL/分/1.73 m2 。

問題181

今後の食事に対する具体的なアドバイスである。 最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第35回国家試験 問179

次の文を読み「177」、「178」、「179」に答えよ。

K 介護老人保健施設に勤務する管理栄養士である。多職種で栄養管理を行い、栄養マネジメント加算を算定している。

入所者は、85 歳、男性。徐々に嚥下障害が進行し、誤嚥性肺炎も認められるようになり、 3 か月前から胃瘻で栄養管理が行われていた。

「口から食べられるようになりたい」と本人の意向があり、医師の指示で言語聴覚士による嚥下訓練(間接訓練)が開始された。

身長 165 cm、体重 48 kg、BMI 17.6 kg/m2 、血圧 90/48 mmHg。空腹時血液検査 値は、ヘモグロビン 11.8 g/dL、アルブミン 3.7 g/dL。

問題179

この入所者に行った栄養管理の計画と実施に対して、算定できる介護報酬であ る。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

第34回国家試験 問185

次の文を読み「185」、「186」に答えよ。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の K 県支部に勤務し、中小企業の特定保健指導を担当している管理栄養士である。

被保険者 A さん、55 歳、男性。昨年の特定健康診査で腹囲とトリグリセリドが基準を超え、動機づけ支援の対象となり、特定保健指導を受けた。半年後の評価時には

行動目標が達成され、体重と腹囲の減少がみられた。

今年の特定健康診査結果は、身長 170 cm、体重 70 kg、BMI 24.2 kg/m2、腹囲88 cm、トリグリセリド 165 mg/dL。飲酒歴有、喫煙無、服薬治療無で、再び動機づけ支援の対象となった。

問題185

特定保健指導の初回面接における、管理栄養士の発言である。最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。

第35回国家試験 問200

次の文を読み「199」、「200」に答えよ。

K 病院に勤務する管理栄養士である。

K 病院は 300 床である。給食管理業務は、直営方式によるクックサーブシステムで運営されている。調理従事者は正規雇用者 8 名である。

なお、調理場に設置されている主な機器は、回転釜、炊飯器、スチームコンベクションオーブン、ガステーブル、フライヤー、温蔵庫、冷凍庫、冷蔵庫、ブラストチラーである。

問題200

今回の給食管理業務の対応を行うに当たっての、重要な注意事項である。 最も適切なのはどれか。 1 つ選べ。